香港人文學會網頁 http://hksh.site

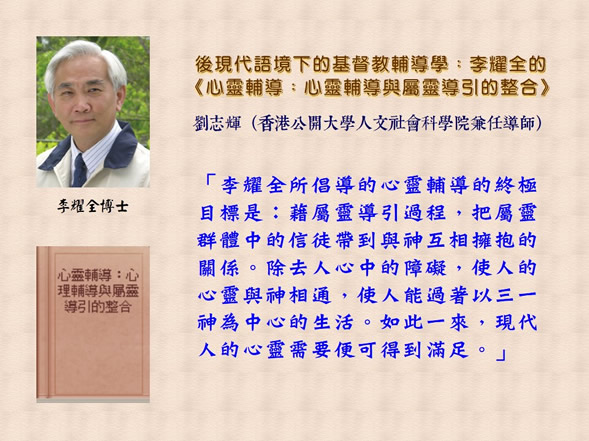

後現代語境下的基督教輔導學:

李耀全的《心靈輔導:心靈輔導與屬靈導引的整合》

劉志輝先生(香港公開大學人文社會科學院兼任導師)

摘要

本文討論神學家、輔導學家李耀全《心靈輔導:心靈輔導與屬靈導引的整合》一書的觀點。作者指出,李氏書中提出的輔導學,不僅綜合輔導學與神學,而且借助後現代主義的思想,人的生活與信仰結合,使其輔導學有更強的指導人生的作用和價值。

關鍵詞

李耀全、《心靈輔導:心靈輔導與屬靈導引的整合》、輔導學、神學、後現代

一、 力挽狂瀾─重視全人(whole person)的教牧輔導

李耀全的《心靈輔導:心靈輔導與屬靈導引的整合》可謂是一本力挽狂瀾之作。李氏謂在現代社會「教牧輔導」正是「四面受敵」,並迷失了自己的位置。[1] 據李氏所言,在現今的教牧輔導中,正受如下的衝擊:

「愈來愈多信徒在教會以外尋找治療,教會已失去了醫治群體的角色,兄弟姊妹寧向不認識的治療師求助,也不願在教會群體裡揭露自己的軟弱與掙扎。」[2]

故此,李氏本書的主要課題是重尋教會的教牧輔導角色。李氏從中國人的形神觀入手,再進而建立了一個重要支點:在基督教中靈與魂是不可分割的。[3] 至此,李氏顯然已為教牧輔導的優越性設下伏筆,教牧輔導不同於世俗的心理輔導之處是在於:世俗的心理輔導只能關顧某些層面上的精神需要,但若是整全的教牧輔導卻可以達至「全人醫治」的效果。

筆者同意李氏所言,在中國的思想傳統中偏重靈魂與身體關係的探討,但有關中國靈魂與身體的問題十分複雜。就是在儒、釋、道的傳統中,形神問題也是互相糾結與滲透。就如僅以佛(中國佛教)、道二教而論,形神論爭議已不容易搞清楚。[4] 何況關於「靈魂」問題,在中國三大宗教之一的道教的研究亦未成熟,故若李氏以中國的「靈魂觀」論作起步點,可說是給人一種立於危牆之下的感覺。

當然李氏在本書中談論中國的「靈魂觀」僅是引子,作者想藉著比較突顯基督教輔導學的優越性。就以Ray S. Anderson 的「整全輔導」(Integrative Counseling)觀為例,我們會更易明白李氏所持的觀點。Ray S. Anderson 認為:

「『整全輔導』(Integrative Counseling) 是輔導全人(the whole person)。每個人均在一個上帝有目的與設計的文本(text)中被理解和詮 釋。」[5]

李氏的「整全人觀」是心理與靈性結合的,而在心靈輔導學中,「整全人觀」是一個重要的前題。當輔導者在理解「個人」必須要在上帝設計的脈絡中進行,並不可將人與抽離來對待。

二、 巡迴於「現代」與「後現代」之間

李氏不僅止於此而滿足,他透過對巴特神學的反思,把輔導學與神學整合。為教牧輔導提供一個堅實的神學基礎。然而基於篇輻與學術訓練所限,筆者不能在此討論巴特神學。在此筆者只會集中討論李氏書中關於「現代」與「後現代」的問題。

就如上文所言,李氏本書要回應的問題,是基督教會教牧輔導的危機。這不僅是俗世輔導學與基督教輔導學之爭的問題,而是現代主義對基督教信仰影響問題。在現代社會中,人們崇尚科學,以為科學可以解決一切問題。當人們認為心理輔導/治療才可以解決人的心靈問題,這就是基督教面對的真正危機。當我們正為後現代(Postmodern)對基督教信仰的挑戰而煩惱,李耀全則主張「利用它(後現代主義)反省信仰」[6] 。 李氏認為:

「後現代主義帶來的後現代社會現象(Postmodernity)不是基督教發展的危 機,反而是基督教的機會。」[7]

把「危機」變成「契機」,筆者認為李氏是想利用了後現代思潮中,人們對現代主義的高舉「理性」及「個人主義」的不滿情緒,而開展的一次反攻。

眾所周知,在二十世紀的六七十年代以後,西方的人文社會科學圈掀起了一場反動風波。當傅柯(Michel Foucault)出現,當他對「知識系譜學」中的「知識」(即人文科學、社會科學、甚至也包括自然科學),已不再是過去那種被看成自然現成的,理應如此的「知識」,而是相對的,有條件的,由各種勢力交鋒爭執之後形成的語言表述,即所謂「話語」(discourse)。「話語」(discourse)是怎樣形成的呢?這就所謂「權力交涉」的問題。[8] 當我們認為啟蒙思想帶來了「科學」,確定了「客觀理性」的權威,但傅柯(Michel Foucault)卻對我們說,啟蒙的訴求是追求個人在特定時空處境、在「當下」(the present) ,對權威與枷鎖的揭破,後者可包括規範性的價值、理想及準則在內。啟蒙理想並不應預設實質性的理想,例如:理性的運用,脫離不成熟狀態等;啟蒙的意義在對個人生存景觀的自覺及批判,棄絕虛幻的希望與想像,以脫離各式強加於己的壓力或支配。[9]

在後現代主義思潮的衝擊下,基督教面對的困境是可能想像的,福特(David F. Ford) 曾憂心忡忡地說:

「(後現代在)哲學、神學和其他的思想領域,針對任何一種全面理解生活的方式,促成了一股徹底的懷疑情緒。它們尤其關注在人類生存中間相當關鍵的『整合者』(integration)。…後現代的這種懷疑,對神學會產生什麼後果呢?神學總想有一個統攝一切的故事,在人類自我(或靈魂)裡,發現某 種整合性(integration)與持續性(continuity)的東西,而這一點經常成為後現代思想家的主要靶子。極端的後現代主義,拒絕任何一種與過去的神學還有重要的持續性的神學。」[10]

上承李氏在本書所見,作者提出了五點,作為後現代主義所帶來的後現代社會現象下人類孤獨心靈的靈丹妙藥。當中包括:其一、相信並經歷神的超越;其二、提供以基督為模式的「後設陳述」;其三、指出耶穌就是真理;其四、表明十架大愛的能力;其五、強調個體與三一神的關係。李氏認為:

「持守以上的神學觀點,透過適切的教牧關顧可以回應後現代人心靈的呼喊。」[11]

我們明白李氏的心情,同時我們了解李氏所強調的「經歷」神,是今日基督教重視的一條重要出路。且看余達心的一段話:

「現代人缺乏內在生命,缺乏身分內涵,缺乏生命動力…在過去近100 年,我們看到啟蒙運動所確立的知識方向、所高舉的理性客觀認知所建立的科學,在我們眼前全面崩漬。…因此基督教的哲思絕不敢將神的啟示當作外在的客觀的知識(a body of objective knowledge)去掌握。」[12]

那麼我們認識宇宙本體(上帝)的進路在哪?余氏謂:

「要掌握宇宙整全的面貌,我們必須以人的存在作起點,以人的生命作目標,去觀照這宇宙的本體。真知識是植根於生命中的。」[13]

在基督教輔導中,我們又怎樣以「人的存在作起點」,李氏就以一個後現代的敘述治療作起點。白米高(Michael White)的敘述治療以「外顯問題」法作治療手段,以抗衡「物化」(objectifying)人及其身體的流行輔導模式。[14] 白氏的手法是要把人從充塞著問題的描述裡釋放,讓人重塑自己的經歷。[15] 在「重塑」的過程中,人會發有「問題」的不是自己而是論述(discourse)、權力(power)、文化(culture)。[16] 在這裡李氏認為:

「白氏與傅柯一樣,認為人建構言論,也被言論建構;所以,藉傳承和使用某些文化論述,人似乎以言論來表達自己的存在。」[17]

李氏相信白氏的理論能糾正現代治療方法的弊病。藉著白氏的敘述治療,李氏明白文化言論對受導者及治療人員的影響。並指出治療人員與受導者可以在共同信仰的基礎上創作新的論述,[18] 這就是治療人員與受導者新的出路。拿著後現代的利刃,李氏從「四後」[19] 重塑當代福音的輪廓,藉此作為敘述治療的基礎。總括李氏的觀點,筆者認為:李氏是將個人從個人主義的帷幕抽出來放置在群體之中,再強調個人的感性經歷,從群體中得到幫助,從經歷上帝中得到生命的智慧。

這又是什麼呢?其實,筆者以為這不過是在現代主義的理性聖殿崩塌下,一種新的人文主義的建構吧了。當一切敘述從「我」出發,當我們重視個人的「經歷」,個人的「故事」,當我們從後現代思維中吸取資源,以奧秘(Mystery)和群體(Community)來解決現代人心靈的困惑,這樣新的人文主義便可以再生了。

三、結語─「以彼之道,還施彼身」可以嗎?

我們可以肯定的是:人不是的純粹的受造物(to be a object),我們的生命需要意義和目的(meaning and purpose in life)、需要接收愛(to receive love)、需要給予愛(to give love)、需要希望與創造力(hope and creativity)。[20] 而李耀全所倡導的心靈輔導的終極目標是:藉屬靈導引過程,把屬靈群體中的信徒帶到與神互相擁抱的關係。除去人心中的障礙,使人的心靈與神相通,使人能過?以三一神為中心的生活。[21] 如此一來,現代人的心靈需要便可得到滿足。但事實又似非如此理想。當李氏手握後現代的利劍,斬伐現代主義帶來的危機。他應該明白到後現代思維是一種極不穩定的武器,有時候在破敵的同時,亦可傷己。伊利諾(Mark W. Elliott)曾提醒我們:

「簡單而言,儘管後現代主義僅僅指出混亂之處,與及(指出)教會需要更多 禱告,默想聖經(scriptural meditation),及思考,這看來將會是一個有 價值而省力的伙伴。」

後現代主義同時提倡我們語言及人類的失落,因為每個行為或陳述(statement)都根據我們自己的語境(contexts)來定義。後現代喚醒我們注意只有理性(reason alone) 的限制,提醒我們追尋確實信念中的認同─神聖的歷史(sacred history)和我們的故事(our story)─較追尋邏輯上永恆的真理更為重要。[22]

在這不確定的年代,要與永恆的上帝相遇是否那麼容易?

註釋:

[1] 見李耀全:《心靈輔導:心靈輔導與屬靈導引的整合》(香港:香港建道神學院,2002) 頁3。

以下稱李氏書。

[2] 見李氏書,(2002)。頁5。

[3] 見李氏書,(2002)。頁26。

[4] 關於佛、道與中國的無神論問題可見方天立:《中國佛教哲學要義》,(北京:中國人民大學出

版社,2002)。頁117-147。

[5] Ray S. Anderson, Christians Who Counsel (Zondervan Publishing House,1990),pp.27-28

[6] 見李氏書,(2002)。頁69。

[7] 見李氏書,(2002)。頁92。

[8] 見盛寧:《人文困惑與反思─西方後現代主義思潮批判》,(北京:三聯書店,1999)。頁68-69。

[9] 關於傅柯(Michel Foucault)對啟蒙的反思,可參考Foucault, M.(1980), Power/Knowledge, New York:

Pantheon Books; 以及Foucault, M.(1984), “What is Enlightenment?”in Rabinow, P.ed. The Foucault

Reader, New York: Pantheon Books. 轉引自陳誨文:《啟蒙論:社會學與中國文化啟蒙》,(香港:

牛津大學出版社,2002)。頁49-50。

[10] 見福特(David F. Ford):《神學》(Theology: A Very Short Introduction) (香港:牛津大學出版社,

2000)。頁12-13。

[11] 見李氏書,(2002)。頁92-93。

[12] 見余達心:〈知識、真理與文化危機〉輯錄自楊慧林、余達心主編:《世俗的神學:基督教文 化學刊》(第8輯,2002),(北京:宗教文化出版社,2002)頁261-262。

[13] 見同上註書,頁262。

[14] 見李氏書,(2002)。頁103-104。

[15] 見李氏書,(2002)。頁106。

[16] 見李氏書,(2002)。頁107。

[17] 見李氏書,(2002)。頁108。

[18] 同上註。

[19] 所謂「四後」是提「後個人化」、「後二元化」、「後知識化」。詳見李氏書,(2002)。頁109-110。

[20] 見Charles Topper, EdD:Spirituality in Pastoral Counseling and the Community Helping

Professions,(New York:The Haworth Pastoral Press, 2003)頁20-21。

[21] 見李氏書,(2002)。頁162。

[22] 見Mark W. Elliott: “Postmodernism and theology” 輯錄於 Philip Duce & Daniel Strange edited.

Getting Your Bearings: Engaging with contemporary theologians. (Apollos, 2003)頁236-237.